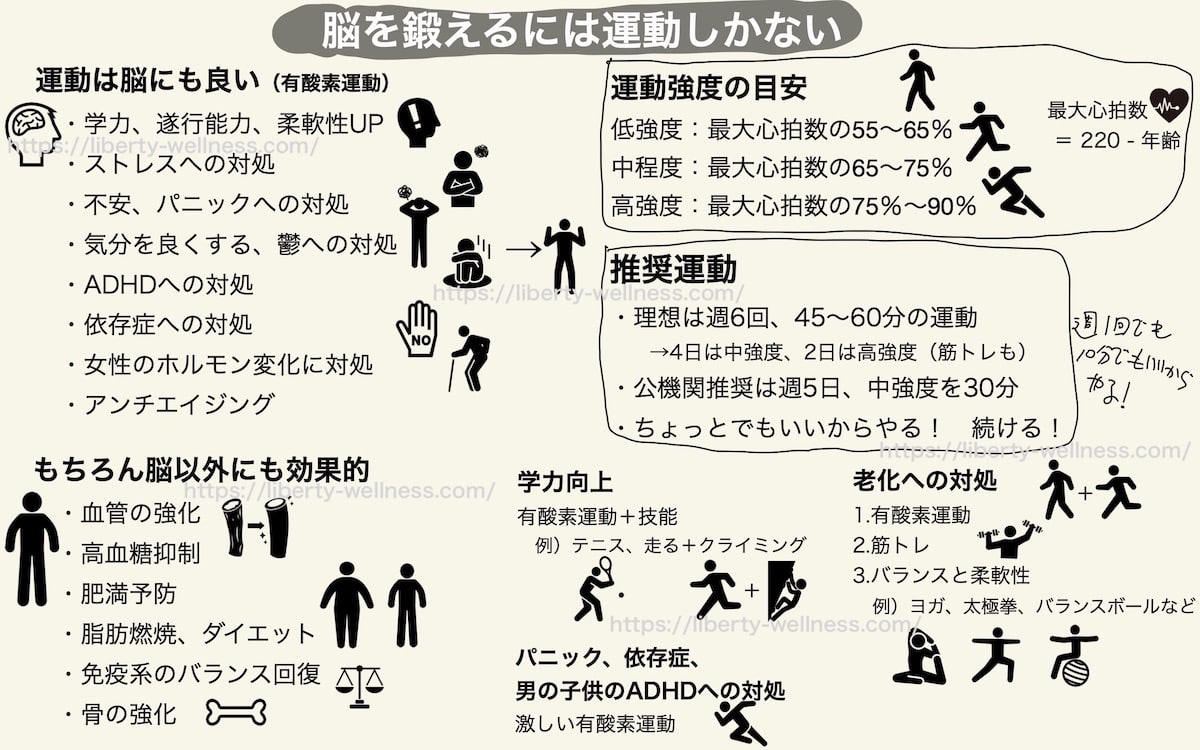

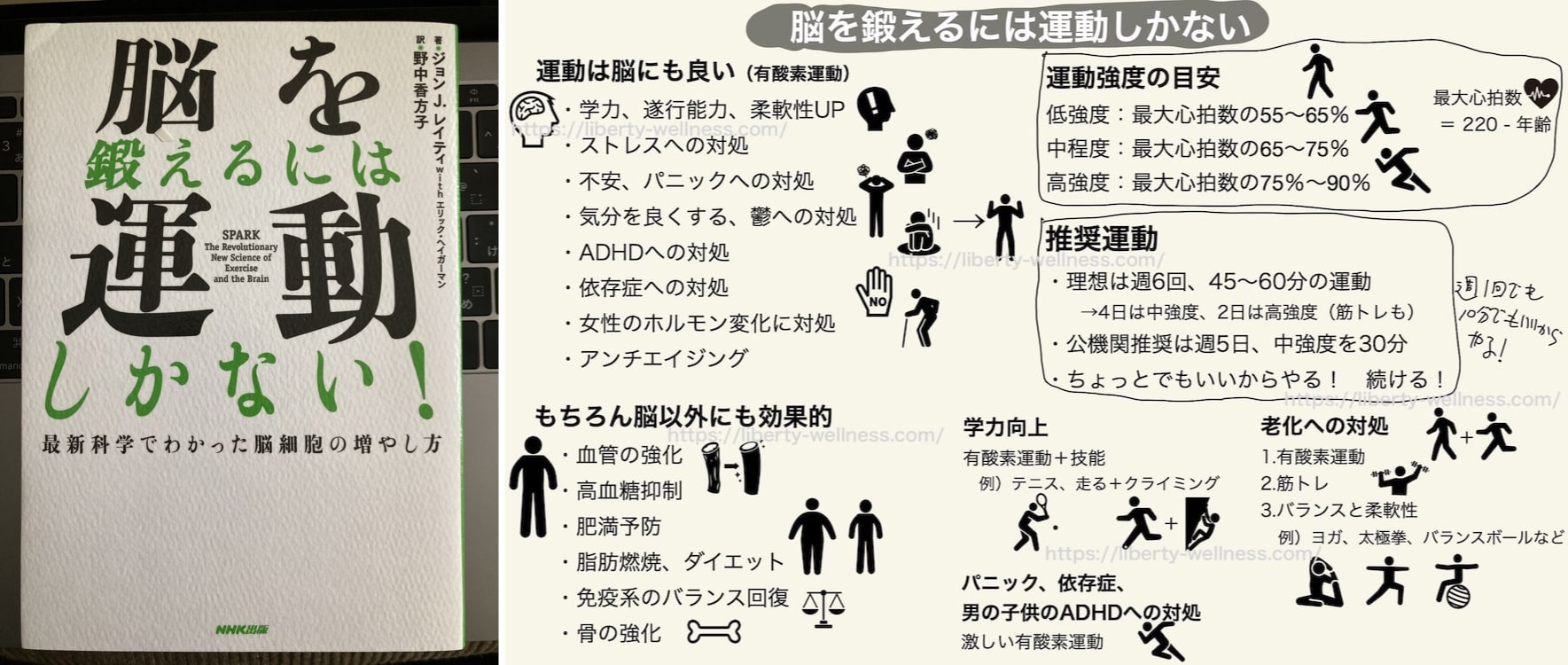

この記事では「脳を鍛えるには運動しかない」の要約とともに、こんなことを書いています。

- 脳を鍛えらるってどういうこと??

- 運動の具体的な効果は?

- ダイエットに有効、脂肪燃焼のための運動

- どんな運動をどれくらいやるといいのか?

本の要約は上の画像のとおりです。記事の最後にも載せます。

まずは主題と結論から

運動は心肺機能が良くなるとかダイエットに良いとか肥満予防になるといった効果があるのは誰もが分かっているはず。

この本では、そうした「体」だけではなく脳にも運動の効果があると研究で明らかになっていることを教えてくれます。

※ただ、出版された2009年の少し前の時点での話です

理想的には、1回45〜60分、中強度の運動を週4日、高強度の運動を週2日(週6回の運動)。

※強度の詳細は後述しますが、息が上がらない程度に走ればOKです

そこまでは大変というのであれば、週5日、30分の中強度の運動をやるのでもOK。

それも厳しいという場合は、週3日や1日でもいいし、30分できないなら15分でもOK。

合格 or 不合格みたいな all or nothingのような世界ではないので、少しでもやれば効果は得られるのが運動。

運動のメリットはこんなにたくさん

運動がいいのは分かるけれども、具体的にどんな効果があるんでしょうか?

本の章立てを見るとだいたい分かります。

- 革命へようこそ―運動と脳に関するケーススタディ

- 学習―脳細胞を育てよう

- ストレス―最大の障害

- 不安―パニックを避ける

- うつ―気分をよくする

- 注意欠陥障害―注意散漫から脱け出す

- 依存症―セルフコントロールのしくみを再生する

- ホルモンの変化―女性の脳に及ぼす影響

- 加齢―賢く老いる

- 鍛錬―脳を作る

ホルモンの変化とある章は女性向けです。生理に関係する不調や妊娠期、出産後、閉経後などの不調や変化など。

他にも、運動の効果は

- 心肺だけでなく他の臓器にとってもプラス

- 老化に対抗する(アンチエイジング)

- 肥満予防、ダイエット

- 血管にもプラス

- 高血糖の抑制

- 骨にもプラス

- 筋肉にもプラス

などなど、たくさんの恩恵を受けられます。

どんな運動がいいのか?

では、そのためにやるべき運動は?

この運動さえすればいいというのがあるとすれば、先ほど書いたとおりでこちら。

1回45〜60分、中強度の運動を週4日、高強度の運動を週2日(週6回の運動)

これをやっておけば、ものすごい数のメットが得られと思って良さそうです。

ここまでやらなくても、週1回でも3回でもいいから有酸素運動をやるのがお勧めです。

歩いても走ってもいいです。

後述するとおり、運動強度の基準は心拍数なので、自転車や水泳、その他のスポーツでもなんでもいいと思います。

ただ、一部の問題への対処や能力アップなどに関しては、より効果的なやり方があります。

それが次の3つです。

- 学力アップ

- パニック、依存症、男の子供のADHDへの対処

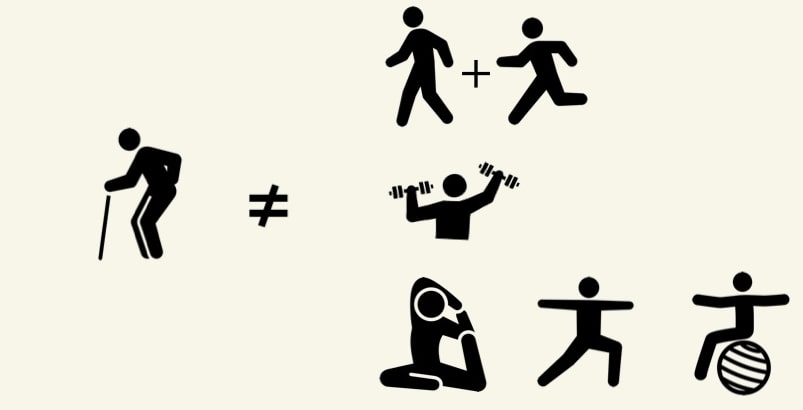

- 老化への対抗、アンチエイジング

学力アップ

単に有酸素運動をするだけでも効果はありますが、さらに良いのは技能が必要とされる運動をプラスすることです。

有酸素運動と技能を兼ね備えたスポーツなんかがやりやすいということで、テニスやジョギング+ロッククライミングなどもいいようです。

パニック、依存症、男の子供のADHDへの対処

パニックになってしまう人や何かの依存症がある人、またADHDの子供(男女差があるようで、女子は要約で書いた運動でもOK)に対して、効果があるされるのは、激しい有酸素運動。

老化への対抗、アンチエイジング

老化との戦いには、運動の他に食事や学び続けることも大切。

運動に関しては次の3種類がいいと書かれています。

- 有酸素運動

- 筋トレ

- バランスや柔軟性を重視した運動

アンチエイジングのための有酸素運動

有酸素運動は週4日。そのうち2日は30〜60分、最大心拍数の60〜65%の強度、もう2日は20〜30分、最大心拍数の70〜75%の強度。

アンチエイジングのための筋トレ

筋トレは週2回、ダンベルやマシンを使ったトレーニング。10回3セットなどでOK。

筋力増強や筋肥大が目的ではなく、骨や筋肉の健康維持が目的なので、あまり厳密にやらなくてもよさそう。

アンチエイジングのためのバランスや柔軟性を重視した運動

バランスと柔軟性を重視した運動は、ヨガやピラティス、太極拳、空手、柔道、ダンスなど。

あるいはバランスボールやボス(バランスボールを半分にした半球状のものに載ってバランスをとる)など。

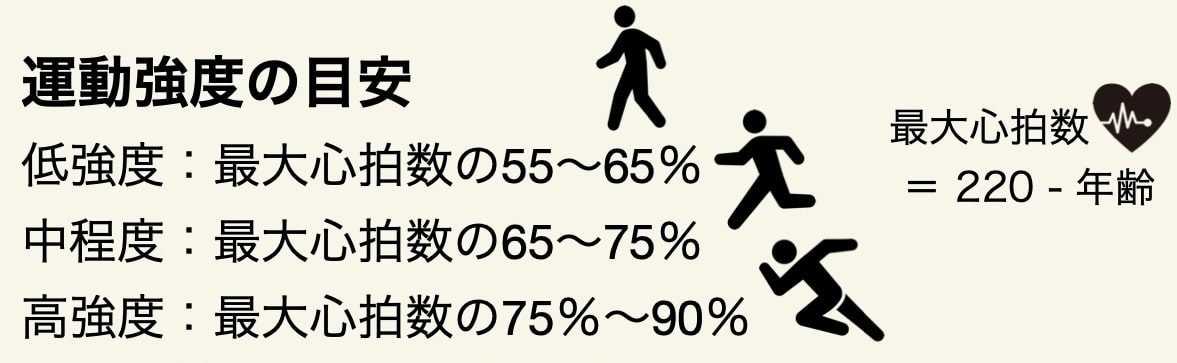

運動の強度は?

運動強度は心拍数を基準とします。

最大心拍数の何%くらいの心拍数になっているかで高強度、中強度、低強度と分かれます(あくまで著者基準)。

本での低強度な運動の定義

最大心拍数の55〜65%の心拍数になるような運動。ウォーキングなど。

この強度で運動していると、脂肪が燃料として使われると本にはあります。

ですが、いわゆるファットバーンゾーンと呼ばれる脂肪燃焼(分解)が促進される心拍数があるという話もあります。

一方で、個人差が大きくて参考にならないといった研究もあるようです。

ここまでくると何をもとにしたら分からなくなると思いますので、細かいことは気にせずこのくらいの強度で運動する、で十分な気がします。

運動によってプラスの効果があることだけは確かなので。

本での中強度な運動の定義

最大心拍数の65〜75%の心拍数になるような運動。ジョギングなど。

本での高強度な運動の定義

最大心拍数の75%〜90%の心拍数になるような運動。ランニングなど。

心拍数ってどうやって測る?

本にはハートレートモニターと思える機械を使っています。

私は2007年頃にハートレートモニターを買ったことがあって使っていました。

ただ、胸にバンドを巻き付けて腕時計みたいなのをつける形になってけっこう面倒で、使わなくなってしまいました……。

今ならApple Watchみたいなスマートウォッチでもいいでしょうし、FitBitのようなトラッカーでもいいと思います。

ただ、スマートウォッチやトラッカーはそれなりの値段ですので、ジムに行くのも手です。

これから運動すると決めたならジムに通うのもいいでしょうし、体験で行ってみてもいいと思います(入会の意思がないのに行くのはどうかと思いますが……)。

あるいは、公共のジムなら格安で使えるはずなので、調べてみるといいと思います。

ジムに行けば、たいていはランニングマシンとかエアロバイクが置いてあって、グリップのところを握ると心拍数が表示されます。

それで感覚をつかめれば、だいたいの心拍数は分かりますから、それで問題ないと思います。

歩いたり走ったりといった運動でないとダメ?

本の中で紹介されている研究ではウォーキングやジョギングを具体的な運動としていることが多いです。

なので、それに合わせるのが無難だとは思います。

ただ、運動強度の基準は心拍数なので、どんな運動でもいいとは思います。

今まで走ってなかった人が走り始めると、心肺は大丈夫でも足が持たなくなることはあると思います。

そういう場合は、ウォーキングから徐々に始めるとか自転車にするといった方法でも問題ないようには思います。

本に書かれたとおりを目指すこともいいですが、最も重要なことはなんであれ運動することですね。

運動のやり過ぎには注意しなくていい?

もちろん、やり過ぎはよくないとは思いますし、本でも触れてもいますが、結論としてはほぼ心配する必要はないです。

そもそも、やり過ぎるほどの運動は普通の人ならできないと思います。

一時的に長く走ったり歩いたりはするかもしれませんが、続けられるとは思いませんし。

まとめ(図解)

ということで、最後にまとめたものを図解しておきます。

とても良い本なので、まだ読んでないようならぜひ読んでみてください。

コメント