まさにサウナの教科書といったところ。全部が全部ではないにしても、医学的な見地から書かれている点が素晴らしいなと思います。

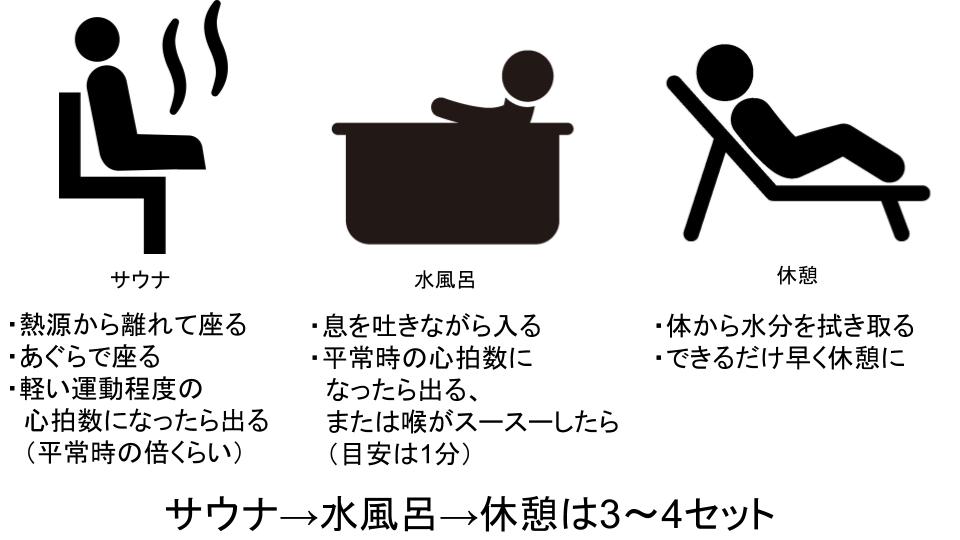

サウナの入り方というノウハウ的な話はこんなことが書かれています。本の内容を踏まえて自分なりに考えたやり方もまとめます。

- サウナで座る位置で何がどうか変わるか

- サウナの種類(高温ドライ、低温ウェット、フィンランド式)でどう変わるか

- サウナから出るタイミング

- サウナに入ってはいけないときはどんなときか

- 水風呂の温度は何度がいいのか

- 水風呂から出るタイミング

- サウナ→水風呂→休憩のサイクルは何回繰り返すのがいいのか

- サウナで期待できる効果

なぜそうなのかという理由もちゃんと書かれているので納得性が高いです。ただ、ちゃんと読まないと「あれ?」となることもあるので注意が必要。

いつも行っているサウナがドライサウナの人は本に書かれている内容を忠実にやろうとすると、多少の妥協をせざるを得ないところはあると思います。

といっても、別に問題があるわけでもないですから十分に活用できる範疇です。

どうせ入るならできるだけ効果的にしたいとか、「ととのう」感覚をできるだけ得たいとか、そういう場合にはかなりお勧めの本。

ととのうとは体がどんな状態になっているときなのかも医学的な見地から書かれています。

以下、サウナ、水風呂、休憩のそれぞれについてまとめて最後に期待できる効果効能に関してまとめます。

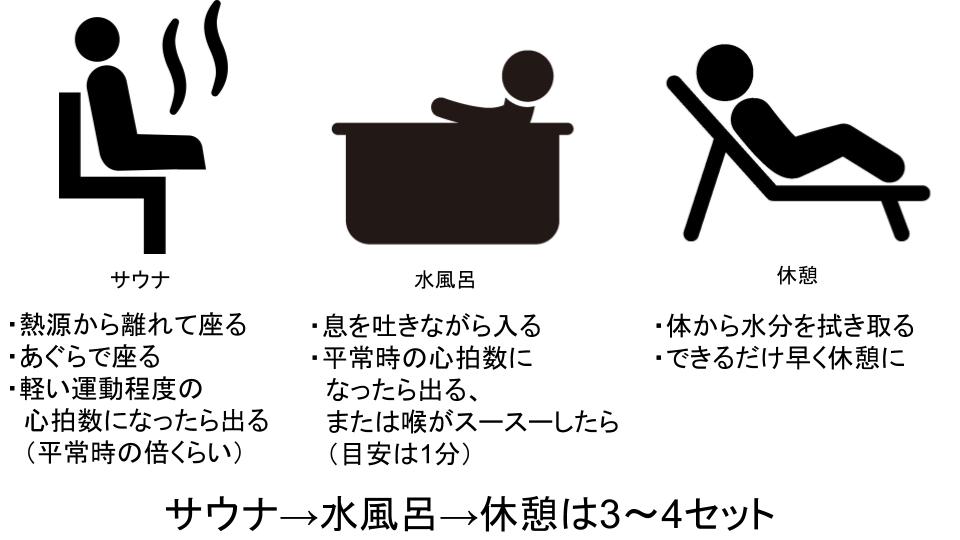

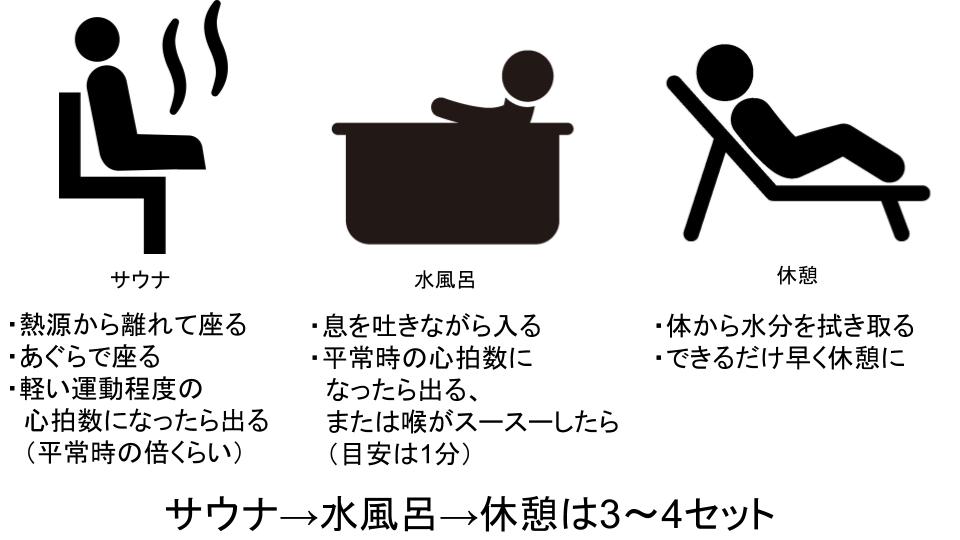

まず結論、お勧めのサウナ、水風呂、休憩(外気浴)セットのやり方

お勧めのサウナ→水風呂→休憩のやり方

効果的と思えるやり方は、サウナに入る目的というかサウナの後にどうしたいかによって効変わります。

私は基本的に夜に入るというのもありますので、そのパターンでのお勧めをまとめるとこちらです。サウナの後は食事をして寝るだけという場合の話です。

- サウナ→水風呂→休憩のセットは3〜4回

- サウナはあぐらで座る

- サウナは心拍数130程度になったら出る(個人的には140〜150までがいい。目安:7分)※

- サウナで座る位置は熱源の目の前は避け、できるだけ遠くに

- 水風呂に入るときには息を吐きながら

- 水風呂は平常時の心拍数、または喉がスースーしてきたら出る(目安:1分半)

- 水風呂から「ととのいイス」まではできるだけ早く

()は私個人の場合なので、各自決めてください。

※私個人の場合です。平常時の心拍数によって変動します。

本にはサウナ、水風呂、外気浴(休憩)のセットは3〜4回が最適とありますが、ウェットサウナ前提と考えたほうがいいと思います。

ドライサウナだと本に書かれている高い効果を目指すにはキツイと思います(理由は後述)。といっても、一部の話なのでそんなには気にしなくていいかとは思いますが。

上記のまとめ図を再掲するとこうです。

お勧めのサウナ→水風呂→休憩のやり方

ちなみに、サウナがNGなのはこちら。

- 心臓血管系の病気(高血圧、狭心症、不整脈、動脈瘤、脳梗塞など)

- アロマを使うロウリュがある場合はアレルギーにも注意

- 鉄不足の貧血

- 子どもは10歳くらいまではNG

- 泥酔、二日酔い

- 風邪を引いているとき

サウナによって免疫力を上げる(というか下がってしまった免疫を戻すのほうが正確でしょう。免疫は上がればいいものではないですし。)効果は期待できるものの、風邪に関しては悪化するようです。

そもそも風邪引いてるのにサウナに来られても、まわりの人にウイルスを広げる行為ですから大迷惑でしょう。

朝にシャキッとしたい場合は、サウナも水風呂も短めにして1セットか2セットまでにとどめるのがいいようです。

以下、より詳しく。

サウナの入り方(座り方、座る位置、時間など)

まずはサウナから。

サウナで重要なのは体の芯までしっかりと温めること。

サウナには大きくドライサウナとウェットサウナという分け方ができるかと思います。

ドライのほうが高温でウェットのほうが低温なのが普通でしょう。

空気と水とでは、熱の伝達率が違うので湿気が多いのに高温にしてたらめちゃくちゃ熱くなってしまいますからね。

体温の上がり具合は、ドライサウナのほうがウェットサウナよりもいいと思っていたんですが、逆でした。

ドライサウナよりもウェットサウナのほうが体温は上がるようです。

なので、効果を考えるとウェットサウナのほうがいいと言える側面はあります。

ただ、いくら体を温めるのが重要とはいえ、入り過ぎはNG。体(心肺)への負荷は軽い運動をするくらいのレベルで十分。というか、そのくらいの負担に抑えるのがいいようです。

以下、より具体的な話を。

サウナ室はどの位置に座る? 非推奨の場所と場所によって変わる温度

これは多くの人が知っていると思いますが、サウナは高い位置のほうが高温になり、熱源から近い方が高温になります。

階段状になっているサウナが多いと思いますが、1段上がるごとに10度くらい温度が上がるようです。

普通に座っていると足先は1段低くなりますから温度も変わります。なので、ベストは横になることですが、寝てしまうと大変で死亡例もあるそうですからやめたほうがいいでしょうね。そもそも邪魔ですしね。

たまに横になれるサウナ室もありますが、たいていの場合は無理でしょうから、あぐらがお勧めです。あぐらも場所をとるので、混雑しているときは注意ではありますが。

また、熱源の目の前は熱気は感じるものの、局所的にしか温まりません。

重要なのは体を芯までバランス良く温めて体温を上げることです。

なので、座る場所として非推奨なのは熱源の目の前ということになります。

熱源から遠ければ、どの段であってもいいので、好みや体調などに合わせて上段か下段を選べばいいかと思います。混雑度合いを見ながらになると思いますが、座るときにはあぐらがお勧め。

サウナから出る時間は心拍数を目安に

「サ道」を見ると、蒸しZは最初、6分だったか6分半だか入っています。

個人的にも1セット目はそのくらいでけっこう暑くなるので、同じくらいの時間を出る目安として使ってました。

ただ、サウナの施設やその日の体調によって体への影響は変わりますから、サウナに入る時間を決めるのは分かりやすい基準ではあるものの、あまり適しているとは言えないことになります。

では何を基準にするといいかというと、本によれば心拍数とのこと。軽い運動をした程度になったらサウナから出るタイミング。

具体的な心拍数の目安としては通常の倍になったら出るといいようです。心拍数は人によってバラツキが大きいのであくまで目安です。

著者の加藤医師は平常時の心拍数が50から60とのことですが、私は70くらいでした。

また、個人的には130くらいなら軽い運動をしている感じなので、それを目安にすることにしました。

ですが、実際に心拍数を130にして出るようにしてみると、どうもととのいがなさそうな気がしてならないんですよね。なので、個人的には心拍数が140から150手前までになったらサウナ室から出るようにしています。

多くのサウナには12分計があるので、心拍数はそれを見て計れるかと思います。

ただ、実際にやってみると、いつからどのタイミングで? となると思います。個人的には5分も入っていれば、ある程度は心拍数が上がってくるので、6分くらいから計測し始めるようにしました。心拍数が130くらいレベルだと、まだ入れるのにもう出るのか? という感覚。

それもあって、私は心拍数140くらいまでサウナに入っているようにしてますが、それが体にいいのか悪いのかは不明。

感覚的にはできるだけ我慢したほうがその後の水風呂→休憩が気分よく、ととのえる気はします。その観点からは心拍数は140を超えても良さそうな気はします(個人差がかなりあると思うので、あくまで一例です)。

平常時の心拍数は計り方がある

なお、平常時の心拍数は計り方があって適当に計っていいものではないようです。

リラックスした状態で2〜3分座り、姿勢を正した状態で手を心臓と同じくらいの高さに上げて測るのが正しい測り方。

サウナで顔が熱く感じるとき

心拍数がそれほど上がっていないけど、やたら顔が熱いと感じるときは顔にタオルをかけるのがお勧め。

私はいつもやっていたので、我が意を得たり的な感じでした。顔にタオルをかけると「なんだ、まだいけるわ」となりますので、やったことない人にはお勧め。

すぐに熱いと感じてしまう人は顔だけがそう感じていることはありますので、タオルを顔にかけてみるといいかと思います。もちろん、無理は禁物ですが。

サウナハットだと顔の防御が弱いので、深くかぶれるものでない限り、そこまで効果はあるのか? という感覚はあります。

水風呂の入り方(呼吸、時間)

続いて水風呂。

高温状態から一気に低温状態にもっていって温度差の振り幅を大きくするのがポイント。

いくら振り幅を大きくといってもやはり過度なのはNG。水風呂の温度の目安は16度から17度。これは体が痛みを感じるギリギリのラインであり、ととのうためには心地よさも重要というのが理由。

ちなみに個人的には、5度とか6度とか一桁台になると、痛くて入ってられないですが、12度くらいでも痛みは感じないです。

15〜18度までなら気持ちよく入れる感覚があります。20度になるとぬるくて個人的には満足度が低いです。

水風呂に入るときには息を吐く

心臓への負担を抑えるには、大きく息を吸って息を吐きながら入るのがいいようです。

たまに心臓がバクバクいって不快と感じることがあったんですが、そのときは息を止めて入ってた可能性が高いですね。

横隔膜の位置関係で変わるらしいです。

水風呂につかる時間(出るタイミング)

水風呂に入っている時間は、1分とか2分といった決まった時間ではなく、サウナと同じで心拍数が目安になります。

ただ、水風呂に入って心拍数を測ろうにも1分なんてすぐに過ぎるわけで、出るタイミングを心拍数で決めるの現実的ではないと思います。

なので、時間や体感覚が最適では? と思います。ということで、1分〜2分の間で良さそうな時間を検証してみるのが良さそう。

水風呂に入っていると気道(個人的には喉という感覚)がスースーすることはないでしょうか?

これは冷やされた血液が体を一巡したときに起こる現象のようで、だいたい1分くらいで血液が全身を一巡するとのこと。なので、気道(喉)がスースーしたら水風呂から出るというのも目安の1つとして使えます。これが体感覚を目安にする方法ですね。

私はどこかで水風呂は2分と書かれているのを見て、それに従っていましたが(時間が計測できるところはないと思うので、自分の感覚でカウントして2分)、途中で喉がスースーするなと思ってました。

水風呂が冷たくて入れない場合の対処法

人によってはなかなか水風呂に入れない……という人もいますが、一番ダメなのが足だけ入る方法だそうです。冷え性状態になって睡眠にも影響が出るということでやめたほうが無難。

でも、冷たくて入れない! という場合は対策があります。人は手足の温度センサーが敏感というか寒く感じるようなので、水風呂から腕を出すことで体感温度が上がるようです。足を出すのはさすがに厳しいと思うので、腕を出して入るのが現実的なところでしょう。

16度未満の低温水風呂は依存症になりかねないので要注意

低すぎる温度の水風呂に入るとドーパミンの分泌具合が関係してくるようでサウナ依存症になりかねないので非推奨。16度より低い低温水風呂の場合は、短めにするなどにして調整したほうがよさそう。

低温の水風呂には入るなということではないので、注意して入りましょうという話。ただ、三軒茶屋の駒の湯みたいに温度の割にやたら冷たく感じるのはどうなのか不明……。

水風呂がぬるいときの対処法

炭酸水を飲むことによって体感温度が下がるようです。なので、ぬるいなと思う水風呂に入る前に炭酸水を口にするといいとのこと。

場所によってはハードルが高い気がしますので、やれる人は試しにやってみては? という感じでしょうか。

ととうのための休憩(外気浴)のやり方、真のととのいは2分だけ

そして、休憩(外気浴)に関して。

本には「ととのう」という状態に関して医学的な観点から解説されていて、こんな形で書かれています。

「ととのう」というのは興奮状態で分泌されるホルモンであるアドレナリンが出ている状態なのに、自律神経はリラックス状態の副交感神経優位になっている状態だそうです。

いつまでもこの状態が続くわけではなく、やがては解消されていくわけですが、その時間は水風呂を出てからなんと2分間しかないとのこと。つまり、その貴重な2分間をいかに有効活用するかが、ととのうという感覚を味わうためのポイントの1つと言えます。

ちなみに2分というのはアドレナリンの血中濃度の半減期の時間。水風呂は通常とは明らかに違う環境下ですから、どう考えても過酷。なので、とてもでなはいてすが、リラックス状態ではありません。興奮状態になっています。そのときにアドレナリンが分泌。

水風呂から出ると通常の気温になって興奮状態から脱し、だんだんとリラックス状態になっていきます。

でも、血中にはまだアドレナリンがあって興奮している。自律神経は副交感神経優位でリラックスしている。そんな矛盾するようなよく分からない状態になっていて、それがととのうという感覚になるようです。

休憩(外気浴)は水風呂から出たらできる限り早く始める

ととのう時間は2分ということで、いかに早く水分を拭き取って、ととのいイスに座るかが重要になります。

体の水分を拭き取るのは気化熱で冷めないようにするためで、ポカポカしたちょうど良い感じの体温を維持するためには重要。

休憩(外気浴)の理想は横になることのようですが、通常は難しいでしょうね(水風呂も理想は横になって全身つかる)。スーパー銭湯で見かけるお湯が少し流れてて寝転がれる「寝湯」だと、どうなるか試してみたいところ。

サウナ、水風呂、休憩(外気浴)という一連のサイクルのポイントは温度変化

サウナ→水風呂→休憩という一連の流れによってととのうという感覚を味わったり、健康的な効果効能を期待したりする場合、キーになるのが体温を含めた温度変化。

DPG(distal-proximal skin temperature gradient)という深部体温と抹消体温の差が大きくなると睡眠の質に影響出るという研究結果があります。よく眠れると考えていいと思います。

温度差によって血管の収縮度合いも変わり、血流が良くなることで脳や筋肉にも影響が出てきます。

また、体温が上がると、細胞の修復に関係するヒートショックプロテイン(HSP)というタンパク質が多く発現するとのこと。

体温が38度になるとHSPの発現度合いが2倍になるので、1つの目安として体温38度というのが掲げられています(何に対して2倍なのかは不明でしたが、とにかくたくさん出るということは確か)。

HSPがたくさん出てくることによって各細胞の修復が進み、体の各部分で好影響が出ると考えられます。免疫は免疫細胞が担うわけですから、免疫力への好影響も期待できるという話。

ドライサウナで体温を38度に上げるのは厳しそう

ただ、よく本を読むとドライサウナだと体温を38度超えにするのは難しいと思います。平熱が37度以上など高い人ならいいとは思いますが。

というのも、体温はこんな具合に上昇・下降するからです。

- 40度の風呂に15分つかると0.8度上昇

- ドライサウナ(91度、相対湿度5〜18%)で15分入ると0.4度上昇

- ウェットサウナ(60度、相対湿度60%)で15分入ると0.8度上昇

- 水風呂1分で0.2度下降

休憩中の体温変化は本には記載がなく分かりませんので一定と仮定して計算してみます。水風呂で「締まる」ことによって保温状態になるとのことなので、一定と考えていいとは思います。

すると、ドライサウナなら15分入ると体温が0.4度上がって水風呂で0.2度下がります。休憩中は変わらずとすると、1セット当たり0.2度の体温上昇ということになります。

平熱を36.4度として、サウナに15分入って水風呂に1分入るとすると、体温はこのように推移します。

表1.平熱36.4度の人がドライサウナに入った場合の体温推移

| セット数 | サウナ後 | 水風呂後 | 休憩後 |

| 1 | 36.8 | 36.6 | 36.6 |

| 2 | 37.0 | 36.8 | 36.8 |

| 3 | 37.2 | 37.0 | 37.0 |

| 4 | 37.4 | 37.2 | 37.2 |

| 5 | 37.6 | 37.4 | 37.4 |

| 6 | 37.8 | 37.6 | 37.6 |

| 7 | 38.0 | 37.8 | 37.8 |

平熱が36.4度だと5セット目でサウナから出る時点で体温は1.2度上がって、水風呂、休憩と済ませると体温は1.0度しか上昇しません。平熱が36.8度の人なら5セット目のサウナでなんとか体温が38度になります。

私のように平熱が36.4度とか36.6度とかだと、6セット目か7セット目にようやく体温が38度に。

しかも、サウナに入っているのは1回15分での話です。施設によりますが、いつも行くところなら15分も入っていたら心拍数が上がりすぎるので、そこまで入ることはありません。なので、7セットよりももっとセット数を増やす必要があり、さすがにキツイかと思います。

ただ、ウェットサウナなら話は変わってきます。2セット終わった段階で1.2度体温が上昇し、3セット目で2.0度上昇となり、38度超えになります。

HSPをバシバシ出すにはその後、37度を10〜15分維持する必要もあようですが、こちらは水風呂で締めて水分を拭きとって休憩すればおそらく問題なさそうです。

HSPの効果をできるだけ多く得たいという観点からはウェットサウナが前提といってもいいくらいの話で、ドライサウナより風呂に入った方が効果的と言えると思います。

ただ、体温が38度にならないとダメということはないです。体温が38度になるとHSPが2倍出てくるということで38度を1つの基準点にしているだけの話。

本にも参考ページとして紹介されているHSPを研究している伊藤要子先生のサイトには体温が37度に到達した時点でもHSP出てくるということですので、そこまで気にする必要はないと思います。これを気にするくらいなら何も考えずに普通に入ったら? という話にもなりそうですし……。

ドライサウナでも体温を38度にする方法

ドライサウナだけを考えていると、体温を38度にもっていくのは難しいですが、風呂に入れば話は別。40度のお湯なら15分つかれば、体温が38度になります。41度なら15分、42度なら10分で体温が38度になります。

15分、20分と風呂に入るとのぼせそうになる場合は、水風呂のところでも触れたように腕を外に出すと体感温度が変わります。それでも熱ければ、肩までつからずに少し出すような形にしてのぼせないようにするのがいいかと思います。

体温を上げるのにすべてサウナを使う必要はないので、まずは風呂に入って体温を上げ、その後にサウナに入るのでもOKなわけです。そうすれば本に書かれているメリットを最大限に得られるものと思います。

実際にやってみると、最初のサウナは3分くらいで心拍数が150近くになりました。水風呂に入って休憩をすると良い感じにととのった感覚が。

ということで、ドライサウナの場合にはまずは風呂で体温を上げておくというのは有効な方法かと思います。

サウナで期待できる効果

目次にもあるとおり、サウナ(水風呂と休憩もセット)によってこんな効果が期待できます。

- 脳の疲労感がとれる

- 決断力と集中力が増す

- アイデアが出やすくなる

- 感覚(五感)が鋭敏になる

- 感情的にならなくなる

- 睡眠がコントロールできる

- 肩こり、腰痛、眼精疲労の軽減

- 見た目が良くなる

- 血管の弾力が増して心臓病のリスクが減る

- 認知症になるリスクが66%減

- うつ病予防とプチうつ改善に効果

- 免疫力に好影響で風邪をひきにくくなる

- 肌がつるつるになる

ただ、認知症や心疾患が減ったというのは週1回サウナに入る人と週4〜7回入る人との違いという話。

風邪をひきにくくなるというのは週2回サウナに入るグループと入らないグループに分けて実験した結果。免疫力に影響が出るのはHSPが免疫細胞の修復にも一役買うためと考えられます。

HSPに関しては先ほども書いたとおり、体温を38度以上になるようにするのが理想です。その場合、ドライサウナは適切ではありません(あくまで理想を目指すならという話なので、ドライサウナは無意味ということはないです)。ウェットサウナや風呂の方が効果的。

まとめ

ということで、まとめるとこちらになります。

お勧めのサウナ→水風呂→休憩のやり方

- サウナ→水風呂→休憩のセットは3〜4回

- サウナはあぐらで座る

- サウナは軽い運動程度の心拍数になったら出る(目安:7〜8分、心拍数140後半)※

- サウナで座る位置は熱源の目の前は避け、できるだけ遠くに

- 水風呂に入るときには息を吐きながら

- 水風呂は喉がスースーしてきたら出る(目安:温度によって1分から2分)

- 水風呂から出たら体を拭いて水分をできるだけ取る

- 水風呂から「ととのいイス」まではできるだけ早く

()は私個人の場合なので、各自決めてください。

※私個人の場合です。平常時の心拍数によって変動します。

ドライサウナの場合は、サウナの前に風呂に入って体温を上げるとメリットが得られやすくなります。

今回、読んだ本「医者が教えるサウナの教科書」は、他にもまだまだいろいろと書かれています。サウナ好きなら是非、一読をお勧めしたい本です。

コメント